山形県尾花沢市に移住して新規就農

積雪がある地域で、周年での雇用を生み出す栽培体系

農業体験の受け入れや移住や就農のアドバイスも行う

山形県尾花沢市のあぐりライフデザイン代表の井向隆文(いむかい たかふみ)さんに、

就農の経緯や周年栽培、地方活性化の取り組みについて伺いました。

都会のIT企業を退職して、田舎で新規就農

管理人

管理人井向さんはどんな学生でしたか?

山口県の田舎で生まれ育って、色々なことに興味がある学生でした。

部活と並行して、プログラマーやイベント会社の仕事など、様々な職種のアルバイトを経験しましたね。

高校卒業後は、どのような進路を取られたのですか?

都内の国立大学に進学して、 大学卒業後は富士通グループでシステムエンジニアとして働いていました。

主にテレビ局のシステムや携帯電話、スマートフォンの開発を行っていましたね。

PMP(Project Management Professional)の資格を取得して、プロジェクトマネージャーを担っていて、充実していましたが…。

将来的に起業する夢があったので、ビジネススクールなどで学びながら、ベンチャー企業の立ち上げも計画していました。

起業志向があったのですね。

なぜ、農業という分野に注目されたのですか?

都心への一極集中が進む中で、地方の重要性を考えるようになったんです。

その地方の中心的産業である農業は、豊かな自然を守りながら食料を生産し、地域社会を支える基盤となる産業ですよね。

当初は農業を支援する関連事業から模索していましたが、まずは自ら率先して、新しい農業を実践できる農家を始めようと考えるようになりました。

農業での起業、という考えに行き着いたのですね。

就農前の農業のイメージはどんなでしたか?

農業関連の本やネットでの情報収集を始める前から、農家数の減少や生産性に課題があるのは明白でしたが、

「プロジェクトマネジメントの経験を活かしたり、データを活用することで、効率的な農業ができるのでは?」

と、農業の可能性は無限にあると捉えていました。

大昔からある産業でありながらも、時代に即した変化を繰り返していますからね。

たしかに他産業と比較したら、農業はまだまだ非効率に見える作業が多いですからね。

ところで肝心の就農場所を、山形県尾花沢市にした決め手はあったのですか?

他にも候補になった地方はありましたが、妻の出身地であったことと、行政の支援があったことが大きかったです。

私としては尾花沢市の、自然豊かで四季がはっきりして過ごしやすいところが気に入りました!

山形県尾花沢市に縁があったのですね。

「移住して新規就農する」と伝えた時、周囲にはどんなことを言われましたか?

私の両親は今では応援してくれていますが、当初は移住して農業をすることに強く反対していました。

妻も、「生活環境が激変して、お金の不安もある。」

ということで、最初はいい返事ではなかったです。

だけど就農計画を立てて何度も説得して、最終的には妻も一緒に農業をやってくれることになりました。

私の決断についてきてくれるのは、感謝しかありませんね。

住む場所も仕事も一変に変わるというのは、やはり怖いでしょうしね。

井向さんは開業資金などは、どのように考えていたのですか?

自己資金は貯金から数百万円は用意して、研修中や独立後は、市の補助金や経営開始資金の支援を受けました。

これらの資金を元に、トラクターやビニールハウス、井戸や細かな機械類などを揃えていった感じですね。

就農準備資金・経営開始資金:農林水産省 (maff.go.jp)

研修~独立して「あぐりライフデザイン」を開業

尾花沢市に移住してから農業研修をされたとのことですが、どこの農家さんで何を学びましたか?

地域のスイカ農家で2年間、スイカ栽培を中心に家庭菜園の手伝いなどで農業の基本を学びました。

想像以上に農作業は大変で、体力が続かなくて苦労しましたよ(笑)。

だけどよそ者が地域に馴染んで農業をしていくには、必要な時期でした。

そして農業研修と並行して、独立後の農地も探していきました。

研修に農地探し、下積みをしていったのですね。

ただ新規就農者の場合、農地の確保が課題になることが多いですよね?

井向さんの場合はどのように農地を確保したのですか?

まずは自宅とハウスの建設用の農地を確保しました。

主な栽培用の畑は、徐々に貸してくれる方を見つけていきました。

まだ市内に畑が点在しているので、将来的にはもっと集約していきたいですね。

順調に農地が集まっていったのですね。

ところで井向さんは現在は農業法人化されていますが、新規就農前から大規模な農業をすることが頭にあったのですか?

そうですね。

たくさんの人が協力しあうことで、私達夫婦だけで農業するよりも、より多くのことができると考えていたからです。

2020年に独立してから規模拡大していき、正社員を雇用するようになったタイミングで、2023年に㈱あぐりライフデザインとして法人化しました。

栽培:通年での雇用を生むための周年栽培

現在のあぐりライフデザインさんの栽培作物や労働力はどんな感じですか?

現在は8haの農地で、露地野菜メインで栽培しています。

労働力は私と妻、正社員1名、アルバイトが2名に加え、

農繁期の期間雇用や、他企業との業務提携をしていますね。

井向さんの想定通り、順調に規模拡大して雇用もされているのですね!

それと業務提携とは、どういうことですか?

業務提携は、地元のタクシー会社と業務委託提携を行っています。

夏場はタクシーの運転手に畑での作業を手伝っていただき、冬場は海外の観光客も増えるため、私達がライドシェアで銀山温泉と駅との送迎などを行っています。

他企業との業務提携、なかなかないパターンですが、地域にとってもwinwinの契約になりそうですね!

あとは冬の労働という話もありましたが、積雪がある山形県で、冬にも栽培する作型なのですか?

そうですね、大まかには、

・春~夏は、露地のスイカとメロン

・秋口からは青菜や白菜など

・冬は乾燥ダイコンの製造、タラの芽

を栽培していますね。

雇用を前提にするからには、周年で農業ができる環境を整える必要があります。

ですから地域のブランド作物である尾花沢スイカを中心に、秋や冬にできる作物も始めたんです。

なるほど、周年栽培をされているのですね。

栽培に関してのこだわりはありますか?

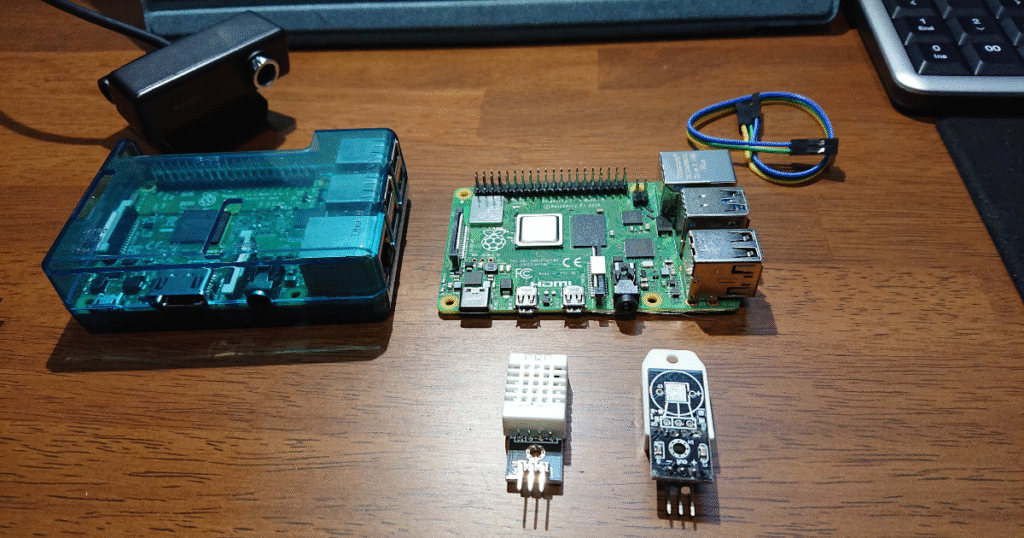

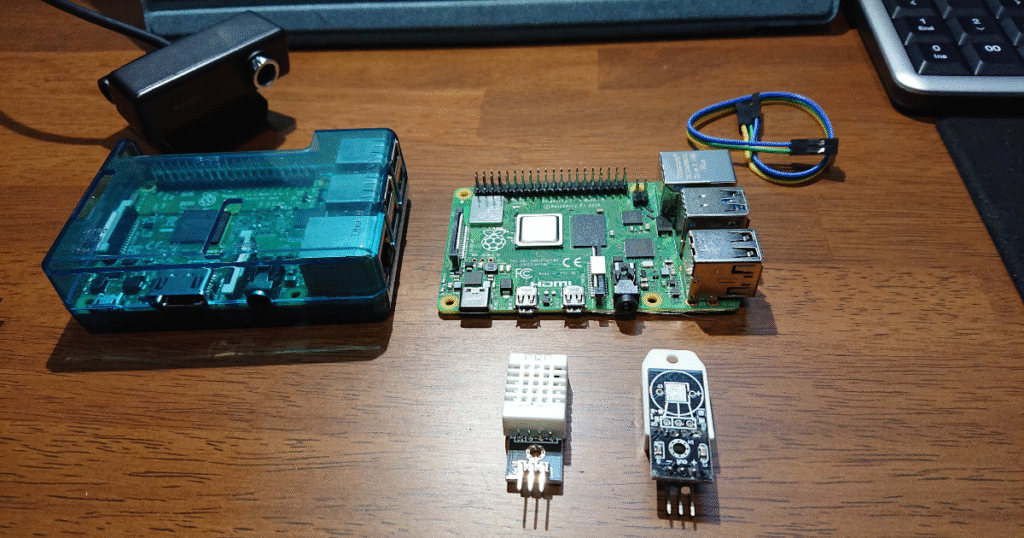

他の農家と異なる点は、弊社はデータ収集と分析を重視した栽培をしている点ですね。

「Raspberry Pi」を活用した簡単なIoT機器などは、自作で開発しています。

土壌分析も、自社で測定できる機器を購入しました。

実証実験やデータを蓄積して分析することで、経験や勘よりも改善が行いやすいと思っています。

自作の機器だったり、土壌分析を自社で行うのは、井向さんならではかもしれませんね。

それでは、今まで栽培に関しては大きな失敗はありませんでしたか?

いや、独立初年度に豪雨でダメージを受けて、半分の畑が収穫できずに終わりました……。

自然を相手にする仕事のリスクを、改めて痛感しましたね。

初年度に半分が全滅…、きついですね。

豪雨での損害から、どのように乗り越えてきたのですか?

豪雨対策として、明渠を掘ったり排水対策を強化しました。

この先も集中豪雨や温暖化が原因だと思われる自然現象は増えていくでしょうから、一つ一つ対策を施しています。

近年は高温対策も必要になってきましたので、スイカなどの被覆資材も考えていかないといけません。

豪雨対策に高温対策、必須になりつつありますよね。

今後の栽培面での課題はありますか?

毎年違った気候になることもあるので、どんな条件も一定の収穫ができるように対策をとっていかないといけないです。

作型についても見直しながら、品質と収量の安定を目指したいです。

販路:品目によって出荷先を検討、6次産業化も行う

現在のあぐりライフデザインさんの販路はどんな感じですか?

地域のブランド作物であるスイカは、JA出荷を中心にしています。

地域のJAにはスイカの選果場もあり、夏のスイカ日本一の出荷量を誇っていますからね。

あとの青菜や白菜や乾燥ダイコンは市場や加工業者と契約しています。

少量ですが、ECサイトや道の駅などでの小売もしていますよ。

品目に合わせて、出荷先を変えているのですね。

そうですね。

地域柄でもありますが、主力である夏の尾花沢スイカに、どうしても売上が偏ってしまうんです。

それぞれの品目や戦略で、JAだけでなく適した出荷先を検討して、売上を増やしていく必要があると考えています。

それに会社としてはキャッシュフロー的にも、周年で販売できた方が経営は安定しますから。

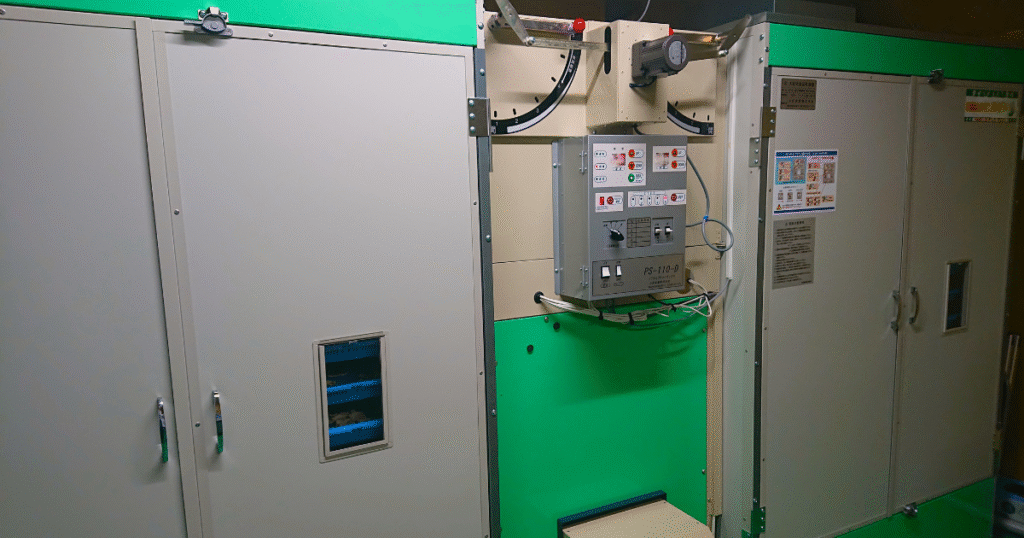

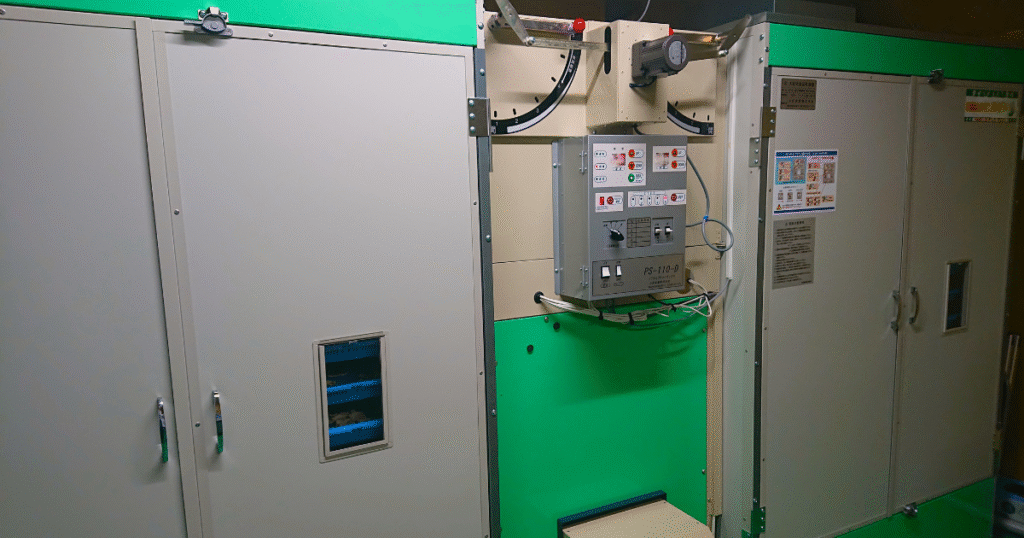

周年での出荷という観点で、今後は乾燥ダイコンなどの、乾燥野菜を増産を計画しています。

乾燥野菜、ということは、6次産業化にも取り組まれているということですかね。

そうですね。

現在は乾燥ダイコンのみを出荷していますが、色々な野菜を乾燥させる実験を行っていますよ!

大型の乾燥機と小型の試験用乾燥機を導入して、試作をしているので、乞うご期待ということで!

移住や就農をライフデザインする活動

井向さんは、農業以外の活動も行っていると伺いました。

具体的には、どんな活動をされているのですか?

まずは農業を知ってもらうためのきっかけとして、

①農業体験の受け入れ

②移住や就農の相談

などをしています。

①農業体験の受け入れ

農業体験は、自社での受け入れ以外にも、「おてつたび」などのサービスを活用しています。

労働力としての期待もありますけど、農業以外にも、自然豊かな観光資源や田舎での生活を知ってもらう意味合いもあります。

外部から人を呼び込むのですね。

でも地域外からの短期雇用は、労働期間の下宿先の確保が必要になるのでは?

弊社は尾花沢市内の家を、下宿先として賃貸しているんです。

現在は下宿先以外にもシェアハウスとして活用していますが、将来的にはワーケーション拠点にも利用できたらと考えていますね。

なるほど。

関係人口をまずは増やす、ということですかね。

地道ではありますが、意味のある活動だと思います。

②移住や農業などの、ライフデザインの提案

市役所などから依頼があれば、移住者や新規就農者としての講演や、ファイナンシャルプランナーとして移住相談なども行っています。

私自身が移住して新規就農していますから、経験から伝えられることがあると考えていますね。

FPの資格も持っているとは!

井向さん自身が移住して新規就農しているから、説得力がありますね!

私もそうでしたけど、移住や就農はお金が大きく動くイベントですので、相談者には不安があると思うんですよ。

ですから根本にあるお金の知識もアドバイスすることで、失敗しない移住や就農を支援していきたいです。

移住や農業はお金の不安がつきものなので、資金面でのアドバイスは心強いですね!

今後の目標や就農希望者に対してのアドバイス

井向さんの今後の目標を教えてください。

先述の通り、栽培や販路も改善の余地があり、まだまだ道半ばではあります。

しかしどの目標も、弊社の理念である「農業で人を元気に幸せに」ということにつなげていくつもりです。

これからも農業を通して、地域に貢献する仕組みを作っていきたいですね。

ありがとうございます。

最後に、移住や新規就農を志す方に、アドバイスがあればお願いします。

農業は大事ですけど、大変な産業です。

いろいろな困難があると思いますが、ひとつひとつ乗り越えてほしいです。

行き当たりばったりでなく、計画して進めることで、行く道を迷わないと思います。

移住や新規就農に迷ったら、私が相談に乗りますよ!

取材させていただきありがとうございました。

コメント