都会から那須高原に移住して新規就農

シェフの要望に応えて多品目を栽培

直販やその他の取り組みにも力を入れている

栃木県の那須高原こたろうファーム代表の渋江和彦(しぶえ かずひこ)さんに、就農までの経緯や少量多品目栽培、販路を広げるコツなどについて取材しました!

那須高原に惹かれて移住&新規就農

管理人

管理人渋江さんはどのような子どもで、農業をする前はどんな仕事をされていましたか?

特筆することがないような、ごく普通の学生でしたよ(笑)。

山形県山形市で育ち、大学進学を機に上京し、経営学部で経済や経営について学んでいました。

大学卒業後は金融機関に就職し、農業をする直前までは東京の食品関連の会社で、営業や企画や経理など、なんでもやっていましたね。

東京で仕事をされていたのですね。

そこから栃木県の那須高原で農業を始めるに至った理由はなんですか?

仕事は充実していたのですが、山形県の田舎出身なので、東京の喧騒がどうしても肌に合わなくて……。

妻も山形県出身でして、都会から離れて移住しようかとは、前々から話してはいたんです。

なので「東京へ新幹線通勤」というライフスタイルができそうな移住先を探して、休みの日は関東近郊の候補地を見学に行っていました。

その中で、この栃木県那須高原がビビッと来たんです!

東京へも通える距離で、程よく田舎で!

地元山形県にも帰省しやすいという立地も、私たち夫婦には好条件でした。

ということで、2008年に栃木県那須高原に移住しました。

そうだったのですね。

那須高原へ移住した段階では、農業を仕事にすることは考えていなかったのですか?

そうですね、移住した後もしばらくは東京へ新幹線で通勤していました。

だけど結果的に仕事を辞めることになり、じゃあ那須高原で仕事を探そうかと考えた時に、興味を持ったのが農業だったということですね。

昔から農業に興味はありましたけど、

「プランターで葉物とか育ててはいたけど、家庭菜園とは全くの別物だし、野菜を売って生計を立てることは簡単ではないだろう。」

という迷いは、当時はありました。

だけど当時40代前半でしたから、新しいことにチャレンジするなら今が最後のタイミングだろうと。

妻にも「あなたの好きなようにしたらいいよ。」

と背中を押してもらえたので、思い切って新規就農を決意しました。

奥さまが賛成してくれたのは心強いですね。

ところで気になるのはお金の面なのですが、渋江さんはサラリーマンを辞めて就農するときに、お金の不安はありましたか?

お金の不安に関しては、特にありませんでしたね。

就農時にこのくらいの資金が必要、と言われるくらいの資金準備はしましたので。

結果的に就農して2〜3年後にできた、青年給付金をいただくことになりました。

だけど自己資金だけで農業をするつもりでしたから、補助金は営農計画にも入ってませんでした。

「農業で働いて稼げばいいだろ!」

と、根拠のない自信だけはありましたね(笑)。

なるほど(笑)。

実際に就農する前に、研修などはされましたか?

そうですね。まずは一年間、隣の大田原市の先進トマト農家さんの所で一年間研修をしました。

実際に農業研修をしてみて、最初の頃は農業の生活に慣れませんでした。

特に夏の暑い時期は、朝3時頃に起きて農作業に行って。

昼は暑すぎるので休憩していましたけど、早朝の暗いうちから起きる生活をしたことがなかったので、多少苦労はしました。

ただ農業素人だった私には全てが勉強になりましたし、研修中に農地の当ても確保できたので、必要不可欠な期間でしたね。

早朝からの収穫などは、最初は慣れないですよね。

ところで農地のお話が出ましたけど、新規就農者は農地探しに苦労する印象があります。

渋江さんは農地探しは順調でしたか?

おっしゃる通りで、すぐに使えそうなまとまった農地は見つけられませんでした。

というのも、那須高原の私の住んでいる地域は粘土質の地層もあり、水はけが悪いところが多く、あったとしても散らばっている細切れの耕作放棄地が多いんです。

だけど最終的には、同じ地域の方に耕作放棄地を貸していただけることになって。

晴れて2010年に、独立就農がスタートしました。

シェフの要望に応えるうちに多品目栽培へ

耕作放棄地だったにしても、農業がスタートできたのは何よりでしたね。

現在のこたろうファームさんの栽培状況はどんな感じですか?

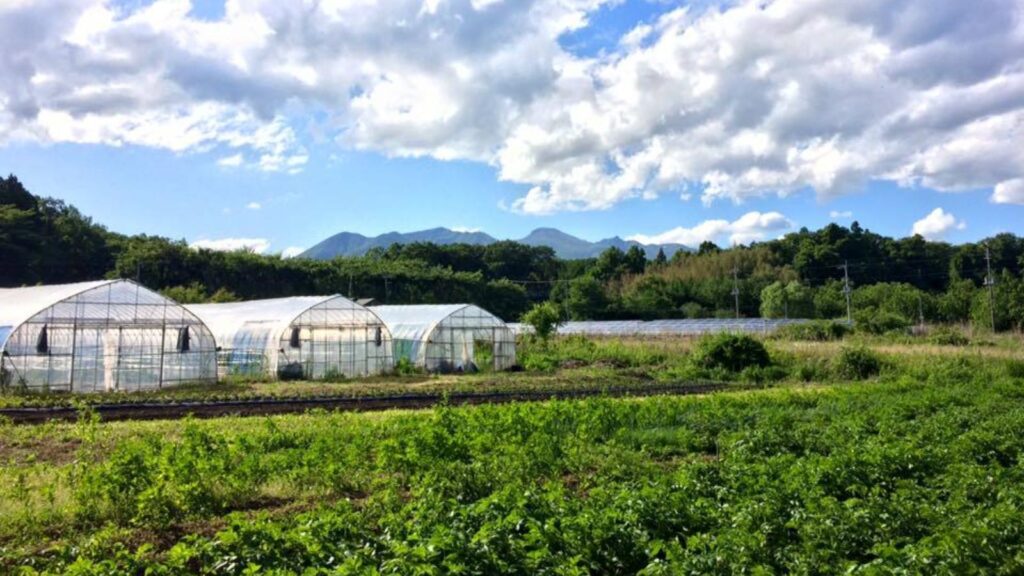

畑とビニールハウスが合わせて2.5haほど、年間で150種類ほどの野菜を少量多品目で栽培しています。

主な労働力は私と妻で、春~秋にかけてパートさんに来てもらっています。

少量多品目栽培ですか!

私はナス専作でも頭がいっぱいになっちゃうんですが、少量多品目栽培は毎日どんなスケジュールなんですか?

ざっくり言えば、

・早朝~午前 収穫

・午前~午後 畑の管理作業

・夕方~ 配達や出荷

という感じですね。

少量多品目栽培は難しいとも言われますけど、私はこの作型しかやったことがないので、専作に比べて難しいかは分かりません。

なるほど。

それにしても、年間150種類は相当多いですよね。

作物を増やしていくきっかけは何だったのですか?

那須高原は観光資源が豊富で、研修先の農家の他にも直売をしている農家は少なくありません。

だから就農当初から私もそれに倣って、直売所に野菜を持っていっていました。

そんな中で、有名なホテルの総料理長の方に私の野菜を気に入っていただいて、

「もっとこんな野菜はない?」

と要望をもらうようになったんです。

シェフの方の要望に応えていくうちに、徐々に種類を増えていった感じですね。

でも、作ったことがない野菜を作るのって、大変ですよね?

例えば珍しいトマトの品種であったり、カーボロネロなど生産者がほとんどいなくて栽培マニュアルもないような野菜を作るのは、農家にとってもリスキーではないですか?

「これ以上は種類を増やせない!この野菜は作れない!」

とはならなかったのですか?

作物の種類が増えていくことは、全く嫌だとは思わなかったですね。

栽培方法を調べて思案するのも好きでしたし。

それに、「やらないと何も始まらないから、まずは独学で勉強して種を蒔いてみよう。」

と、手探りで管理することから始めました。

まあ最初は、まともなものがあまり収穫できずに失敗するわけですよ。

それにシェフの方の言っている意図も、最初の頃は読み取れていませんでした。

「緑色のトマトってない?」

「小さな野菜を作ってほしいんだけど。」

って言われても、頭に???マークしか浮かんでなかったです。

最初から成果が出ないのはもどかしいですね。

新しい作物への栽培の失敗を、どのように乗り越えていったのですか?

失敗しては翌年改善して試す、これを繰り返すだけでしたね。

試行錯誤の過程も、不安というより好奇心が勝っていたんですよ。

1年2年と経つうちに、様々な種類の野菜もうまく栽培できるようになってきて。

シェフの方が、どんな野菜をどういう料理に使いたいかも分かってきたんです。

栽培のレベルが上がっていくにつれて、徐々に一般のお客様も増えていきました。

だから、栽培作物が増えていったのは無理したわけではありません。

シェフの方とのいいご縁に恵まれたなあと、感謝していますよ!

年間150種類まで増やす過程は、現在のこたろうファームさんの土台になったわけですね。

口コミで広がっていった販路

現在の販路はどんな感じですか?

飲食店に卸すのが5割、直売やECサイトやふるさと納税が5割ですね。

現在は個人のお客様に向けに作業小屋兼無人販売所も設けて、野菜を並べるようになりました。

全て直販で売り捌いてしまうのはすごいですね!

しかも飲食店への出荷割合が多いのは、他の農家ではあまりいないと思います。

とはいえ、最初から飲食店や個人のお客様がいたわけではありません。

むしろ近所の直売所に出荷していた就農当初は、なかなか売れずに苦労していました。

それでもシェフの方に出会って、徐々にこたろうファームが口コミが広まっていって、飲食店や個人のお客様が増えていった感じですね。

就農当初は不遇の期間もあったのですね。

でも、口コミでお客様が増えていったというのも興味深いです。

野菜で口コミを起こすために、意識していることはありますか?

「口コミを起こそう!」と考えたことはありませんよ。

私がしたこと、できることは、

・旬を意識した毎日の栽培をちゃんとやる

・まめに野菜を並べて、こたろうファームを認知してもらう

・レシピなどをSNSで、想いなどをnoteで発信

だけだと思います。

妻とともに毎日していることを積み重ねた結果、飲食店や個人のお客様に評価していただいたと思っています。

毎日の小さな積み重ねの結果で、シェフの方やお客様からの信頼を得たのですね。

参考になります。

販路に関しての、今後の目標はありますか?

各出荷先への比率は大きく変わる予定はありません。

どの出荷先も成長させていくのが目標です。

今後の目標や就農希望者に対してのアドバイス

渋江さんの今後の目標はありますか?

近くにある耕作放棄地を利用して、畑に来てくれたシェフの方が気軽に野菜をその場で調理のアイディアを試せるような「キッチンラボ」を作りたいです。

シェフの方や料理好きの方が、「また来たいな。」と思ってもらえるような農園にしたいですね。

キッチンラボ、素敵ですね!

最後に、渋江さんのように、移住して新規就農を志す方にアドバイスがあればお願いします。

やっぱり農業はその地域に根付いてやっていく仕事なので、周りの環境の事前調査は必要になります。

新規就農者の受け入れに積極的かなど、外から見ているだけでは分からないこともあるんですが、

自分のやる気以上に、周りの環境(人付き合いなど)が影響する部分がものすごく大きいですからね。

取材させていただきありがとうございました!

こぼれ話:まずはJA出荷がおすすめ!?

「JA出荷がおすすめ!」

という、渋江さんのSNSの投稿を見ました。

この投稿の真意というか、意味はなんですか?

言葉通りで、JA出荷が悪いとは思ってなくて、むしろ優れていると思っています。

私の場合は直販からスタートしましたけど、

これから就農する方には、まずは少ない品目でJA出荷できるだけの栽培技術を身に着けるのが先決だと伝えていますよ。

なるほど。ただ就農者の中には、

「JAではなく、自分の名前で直販しないと利益が出ない!」

と考えている方も多いと思います。

実際に直販をされている渋江さんからの直言だと、説得力がありますね。

結局どんな作物をどこに出荷するにせよ、農業経営の土台になるのが栽培技術なんですよ。

品質のいい野菜を栽培する技術の習得に専念させてくれる環境が、JAなんです。

販路開拓や営業は、そのあとからでも間に合いますからね。

コメント