地域おこし協力隊→第三者承継でシイタケ農家に

じっくり肥大させる福王しいたけ「仁久郎」

直販100%の販路を、さらに改善

茨城県笠間市の田村きのこ園代表の川島拓(かわしま ひらく)さんに、

新規就農した経緯や、先代から引き継いだこと、変革したことを伺いました。

農家に憧れていたが、経営をまなぶために日本金融政策公庫に就職

管理人

管理人川島さんはどのような学生でしたか?

茨城県小美玉市で生まれ育って、虫や自然が好きな子どもでした。

自然や農業を学ぶために、筑波大学生物資源学類に進学し、農業経済学を専攻していましたね。

私は非農家でしたし、大学入学時点では、はっきりと農家を目指していたわけではなかったです。

そうなのですね。

農家になりたいと思うようになったのは、きっかけがあったのですか?

自然が好きと言うことで、大学でのサークルやアルバイトは、全て農業系だったんです。

茨城県のトマト農家や有機栽培農家などを、15件ほど実際にお手伝いさせてもらいましたね。

多種多様な農家さんたちに影響を受けたので、大学卒業後に農業法人に勤めて、茨城県内で独立新規就農の道を探るプランもありました。

農業に時間を費やした大学生活だったのですね。

しかし大学卒業後は、農業法人には就職されなかったのですよね?

そうですね、色々な農家さんのお話を聞く中で、すぐに農業をすることに迷いが出たんです。

というのも、着実に利益を出しているような、かっこいい農家さんもたくさん会いましたが、

「農家なんか儲からないから止めとけ。オレも息子には継がせない予定だ。」

と、私に言う農家さんもいたんですよ。

「農家になる前に、経営者や経営の数字を学ぶべきなんじゃないか?」

と考え直し、大学卒業後は日本政策金融公庫に就職したんです。

なるほど、公庫では主にどんな仕事をされていたのですか?

北海道札幌支店で、主に道北の農家さんの融資や経営相談の話を伺っていました。

毎日のように色々な農家さんの決算書を見てきたので、経営の数字には強くなりましたね。

そして着実に利益を上げている農家さんたちには、

「ちゃんと決算書の数字を理解して、機械投資の将来的なリスクまでを認識している農家」

という共通点がありました。

どんぶり勘定の農業ではダメで、しっかりとした数字の根拠が農業経営には欠かせない、ということを理解した約2年間でした。

数字に強くなることは、これからの農業では必須なんですね。

約2年間公庫に務めた後は、農家になる道に進んだのですか?

そうですね、やっぱり茨城県内で新規就農したいと思い、当初は茨城県の有機栽培農家で研修予定でした。

農家研修をしながら、独立就農のための技術や農地探しなどの道筋を探るつもりでしたが……、

新規就農の補助金の要件が変更になり、農家研修は白紙になってしまったんです。

補助金の要件は、年々厳しくなっていると感じますね。

思わぬ予定変更から、川島さんはどう行動されたのですか?

農家研修以外の就農方法を模索していた所に、偶然にも、笠間市の地域おこし協力隊募集のページが目に留まったんです!

「笠間市は地元の小美玉市の隣だし、任期3年の間に就農の道を探せるじゃないか!」

と、高揚感が冷めないうちに、即応募しましたね!

栽培作物などの具体的なことは、応募時には何もなかったんですけど、

「笠間市の農業に貢献したい!」

という熱意を評価していただいて、公庫を退職した後の2019年7月から、地域おこし協力隊として活動することになったんです。

地域おこし協力隊→第三者承継で後継ぎに

3年間の地域おこし協力隊の任期で、どのような活動をされていたのですか?

まずは色々な農家さんの困りごとを解決していきながら、自分が就農するときの栽培品目などを考えるつもりで活動していました。

なので1,2年目は、米や栗農家などを回りながら、

・農家のショッピングページの製作

・産直ECサイトへの登録

・マルシェでの代行販売

・笠間市の農家の取材記事の執筆

などをしていました。

田村きのこ園の田村さんにも、地域の農家さんを回る中で、偶然出会ったんです。

後の師匠となる田村さんは、どんな方でしたか?

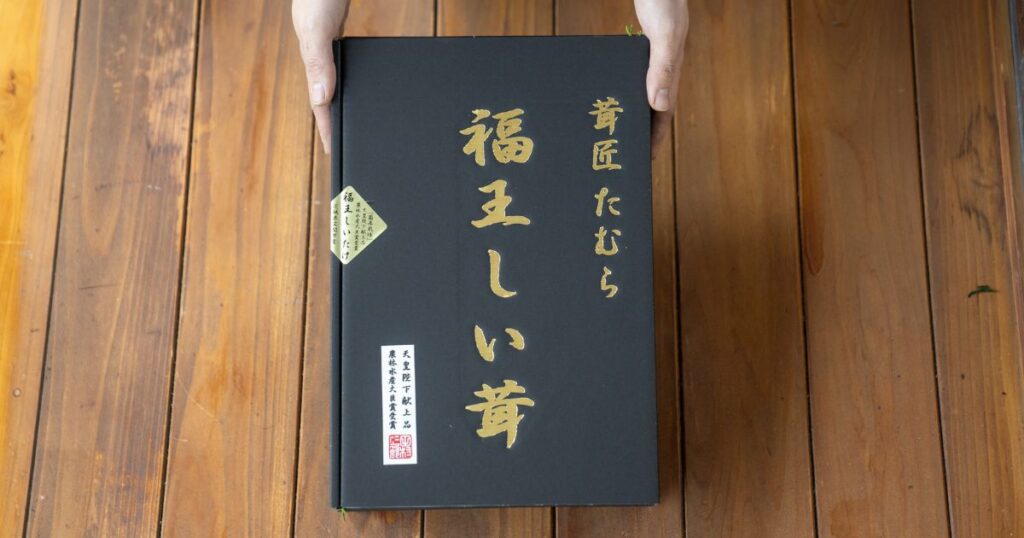

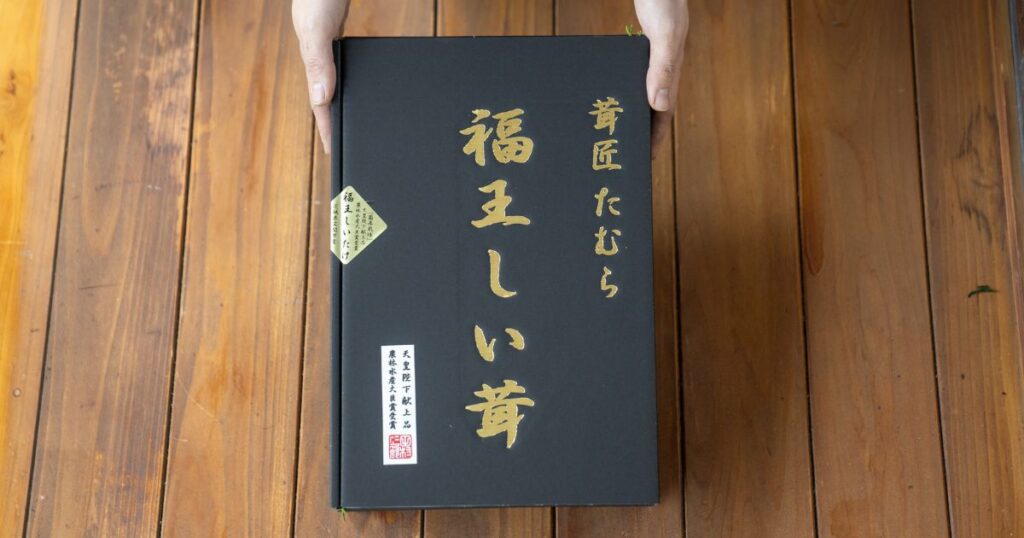

田村さんは「茸匠」と言われるほどのシイタケ栽培の名人で、農林水産大臣賞や天皇陛下への献上品にもなるほどでした。

名立たるホテルや豪華観光列車とも、取引があるほどのシイタケを初めて食べた時は、

「大きさも味も、今まで食べてきたシイタケとは全く別物だ!バターでステーキにするだけで、美味しいシイタケがあるのか!」

と、感動したのを覚えています。

しかし、当時81歳だった田村さんは、

「後継者がいないから、あと数年で辞める。」

とも口にされていました。

「笠間市、いや、茨城県の宝になり得る農産物を、途切れさせていいのか?」

と、率直に強く感じました。

だから私が、田村さんのシイタケ栽培の後継ぎになることにしたのです。

感動的なエピソードですね。

だけど川島さんは、独立就農を目指していたのですよね?

一国一城の主になることへの未練というか、悩みはなかったのですか?

正直に言えば、当初はかなり悩みましたよ。

ずっと新規就農を模索してきて、地域おこし協力隊に応募したわけなので。

なので田村さんからシイタケの栽培技術を学んでから、独立して新規就農することも考えましたが……、

私が新規就農するだけでは、田村さんや地域の課題は解決していないんですよね。

たしかに、川島さんがシイタケで新規就農しただけでは、田村きのこ園は途絶えてしまいますね……。

意を決して、私の悩んでいる胸の内を正直に田村さんに打ち明けたら、

「それならうちでやればいいべよ。」

と快く言ってくださったことで、私も覚悟が決まりました!

地域おこし協力隊の任期中の2020年から田村きのこ園で働き始めて、2022年年の4月に、正式に第三者承継を結んで、田村きのこ園の後継者になったんです。

念願の農家になれたのですね。

ちなみに、第三者承継は各々契約条件が違ってくると思いますが、

川島さんの場合は、どのような契約だったのですか?

私の場合はざっくりと、

・冬に菌入れした菌床を買い取る

・機械設備等は先代から賃借契約をする

などを、書類にしてサインしました。

具体的な経費額に向き合って、具体的な契約内容を先代と詰めることは、しんどかったけど大切なことでした。

特に菌床製作の機械は高額ですし、中古も出回っていないので、資本がない私にとっては、本当に助かりましたね。

じっくりと肥大させるシイタケ栽培

現在の田村きのこ園さんの栽培や労働力を教えてください。

14000個の菌床で、9月~5月までで、約10tの「福王しいたけ」を生産しています。

労働力は私とフルタイムのパートさんが1人、収穫期のパートさんが3人います。

妻も本業のリモートワークとの兼業で、手伝ってくれています。

10t!想像がつかない量のシイタケですね。

9~5月までの収穫と言うことは、周年栽培ではないということですかね?

そうです、私の場合はハウス内でエアコンを使っておらず、周年栽培ではありません。

シイタケが本来生えてくる10月に合わせるように、季節の温度変化にある程度任せています。

だから収穫量に波がありますし、年1回転しか採りません。

収量を求めないことが、福王しいたけの特徴なんですか?

その通りで、じっくりシイタケを肥大化させることを意識しています。

おが粉や地元の米ぬかやふすまなどの菌床の配合に企業秘密があり、あえて粗目の菌床を使用しています。

シイタケの品種も収量より味重視で、粗目の菌床で季節栽培することで、かさの直径は10㎝以上にもなりますよ!

でかっ!

そんなに大きなシイタケを見たことありませんよ!

市場の一般的な規格がだいたい5㎝なので、スーパーで見たことがないのも当たり前です(笑)。

そんな福王しいたけの中でも、

・かさの直径11㎝以上

・厚さ3.5㎝以上

・軸の太さ2㎝以上

という、発生率1%以下の最高級のものを、先代の名前から「仁久郎」と命名して販売しています。

田村きのこ園だけでなく、ゆくゆくは笠間市のフラッグシップとなる農産物にしたいと思っています。

最高級のシイタケ栽培を目指しているのですね。

今までのシイタケ栽培で、苦労したことはありますか?

苦労と言えば、後継者として習い始めて1か月ほどで先代が入院してしまって、菌入れをほとんど1人でしないといけなくなったことですね。

菌入れは失敗するとシイタケが発生しなかったり、菌床が青カビで腐ってしまうので、特に慎重さが求められる作業です。

一年を占うほどの重要な工程が、農業経験1か月の素人にできるのかと、かなりのプレッシャーを感じました。

それはプレッシャーですね……。

どのようにして、試練の時を乗り切ったのですか?

菌床の持ち方からアルコール消毒の導線まで、先代から習っていた通りに菌入れをこなしていきました。

フォークリフトに不具合が起きた時には、先代の病室にいる先代に電話しながら解決して(笑)、とにかく必死でしたよ。

ただ非効率ながらも1人でやり切ったことで、私も自信になりましたし、先代からも信頼を得られたんですよ。

今振り返ると、後継者として認められるための、大事な時期だったと思いますね。

第三者承継が難しいというのは、金銭面の合意以上に、信頼関係の構築が難しいと聞きます。

川島さんは大変な時期を1人で乗り越えたことで、先代からの信頼を得られたのですね。

今後の栽培面での課題は、いかがでしょうか?

やはり、近年の暑さ対策は課題ですね。

シイタケの生育適温は20~25度だと考えているので、暑すぎると発生しないし、収穫も遅れていきます。

2024年度は10月までずれ込んでしまいましたからね。

対策としては、対流を送るファンを回したり、日中散水を多めにして、室温を上げすぎないことを心がけています。

直販100%はそのままに、個人や飲食店への販売を増やす

現在の田村きのこ園さんの販路はどんな感じですか?

現在は庭先販売やEC、道の駅、飲食店などほぼ全てのシイタケを直接販売しています。

先代の頃から直販メインでしたが、庭先販売の割合が多く、改善の余地がありました。

というのも、たくさん収穫できる秋には、干しシイタケにしても庭先だけでは売り切れない時もあったんです。

なので私が、飲食店との取引や個人販売を増やしていったんです。

たしかに、適切な価格で売りたい川島さんの考えは分かります。

まあでも、高齢農家が販路を多角化していくのも難しい話ですよね。

おっしゃる通りで、ほぼ栽培だけに注力してきた先代と意見が食い違って、ピリピリしていた時期もありました(笑)。

しかし「うまいのに安すぎる!」というのは、私だけではなく、お客様からも頂戴する感想だったんです。

まだまだ認知度が低いとも感じていたので、全国の方にもっと福王しいたけを知ってもらいたいと思い、まずはHPを制作しました。

農園のHP、反響はありましたか?

当初はHPからの注文は少なかったんですけど、HPを見た某テレビ番組からオファーが来てからは、流れが変わりましたね。

番組放送後は爆発的に注文がありましたし、福王しいたけの美味しさが認識されたのか、そこからは毎年一定の注文が入るようになりました。

メディア関係者も、ネットやHPを見て連絡が来るんですね!

飲食店との取引は、どうやって増やしていったのですか?

飲食店に関しては、こちらから営業をすることはほとんどありません。

飲食店同士の横のつながりで、お話をいただくことが多いですね。

私が事業承継する前は3、4件だった飲食店との取引は、現在は30軒以上になっています。

30軒も取引があるんですか!すごい!

商品力が元々ある分、販路に関しては順調に改善していけたのですね!

いや、個人や飲食店への発送が増えたので、ミスなく発送する体制を作るのはしんどかったですね。

先述した通り、福王しいたけの収穫量には波があって、注文の調整が難しい時期もあるので。

ただ、苦労の甲斐あってか、安売りする量はだいぶ減りました!

今後も福王しいたけの認知を広めて、全国から絶えず注文が届くくらいにしたいですね。

今後の目標や就農希望者に対してのアドバイス

川島さんの今後の展望を教えてください。

繰り返しになりますが、まずはしっかりと先代から引き継いだ福王しいたけを栽培して、販路を広げていくことです。

そしてゆくゆくは第三者承継の経験を活かして、笠間市の後継者がいない農家のサポートをしていきたいですね。

効率化とか規模拡大とか、農業経済学を学んだだけでは解決できない、地域農家の課題ってあるじゃないですか。

地域おこし協力隊の頃から地域や農政の方にはお世話になっていますから、私ができる形で、笠間市の農業に恩返ししていきたいですね。

こだわって作っている農産物、地域にまだまだありそうですね!

最後に川島さんのように、新規就農や第三者承継を考えている方にアドバイスがあればお願いします。

経費が上がり続けている現在の情勢では、新規就農は大変になると思います。

しかし、農業に接点がないのであれば、地域を足を使って歩き回るしかないです!

偶然のチャンスを掴めるかどうかで、人生は大きく変わることを、私は身を持って実感しています。

もし私が地域おこし協力隊に応募しなかったり、先代に出会うのが1年でもずれていたら、シイタケ農家になってすらいないでしょうからね。

川島さんの実体験だけに、言葉に重みがありますね。

第三者承継については、先代へのリスペクトは絶対に欠かしてはいけないことだと思います。

時代に合わせて変化していくことは大事ですけど、根幹の技術や精神まで変えてしまえば、お客様も離れていってしまうでしょうから。

私に代表が移ったこの先も、「田村きのこ園」から名義を変える予定もないです。

素敵な話ですね。

取材させていただき、ありがとうございました!

コメント