祖父の代から続く肥料メーカーで営業に奮闘

新規就農してミカン栽培と肥料販売を両立

販路を多角化した営業の秘訣

福岡県みやま市のさかたのみかん代表の坂田篤俊(さかた あつとし)さんに、

異業種参入&新規就農された経緯や、栽培や販路の試行錯誤などについて取材しました!

肥料メーカーから農業に異業種参入&新規就農

管理人

管理人坂田さんはどのような学生時代を過ごされましたか?

特別目立つわけではない、いたって普通の学生だったと思いますよ(笑)。

実家が小さいながらも液肥を製造、販売をするメーカーでしたから、いずれは家業を継ぐつもりで、大学まで進学しました。

家業である肥料メーカーの後継者になるつもりだったのですね。

そうです。

ですから大学4年生の時から、実家の肥料メーカーで働き始めました。

他の企業で社会経験を……とも考えましたけど、

いずれ継ぐ予定なのであれば、社長である父の近くで勉強するのが近道だと考えて、そのまま実家の肥料メーカーに入社しました。

肥料メーカーでは、主にどんな仕事をされていたのですか?

主な仕事は、新規の農家の方に飛び込み営業でした。

商業圏を広げようと、福岡県を超えて、熊本県の南部の八代の方まで営業に行っていましたよ。

顧客名簿を見て、昼はビニールハウスにいるイチゴ農家さんの所へ、夜は家に戻ってきたミカン農家さんの所へ。

でもまあ、断られることも多かったですし、門前払いは何度もありましたよ。

どこの誰かも知らないやつがいきなりアポなしで営業に来たら、相手にされませんから当然ですよね(笑)。

飛び込み営業…話を聞くだけでもきついですねえ…。

坂田さんはお客様に断られる時、どのような気持ちだったんですか?

そりゃあ最初は落ち込みますけど、基本的に営業って、「断られてなんぼ」の世界なんですよね。

肥料の販売だと、20件営業して1件成約いただけるかどうかです。

だから何度も農家さんの所に足を運んで、私の顔や商品を覚えてもらって。

雑談したり農業のことも話せるようになると、農家の方って営業にも一定の信頼を置いてもらえるんですね。

「信頼できるあんたやけん、付き合えたかも。」

と言ってもらえて、徐々に農家のお客様を増やせたのは嬉しかったです。

坂田さんは優秀な営業マンだったのですね!

そこから農業を始めるきっかけはなんでしたか?

正直な話、地域農業の勢いや肥料販売の売上が低迷していたんです。

特にミカンは、国策としてミカンの樹がたくさん植えられましたけど、一時期の勢いはなくなって市場の取引価格は低迷していました。

だからミカン農家と多く取引していた弊社も、自社の肥料メーカーも売上が低迷するようになりました。

「何か手を打たないと、このままでは肥料メーカーを存続できない!」

という、肥料メーカーとしての将来への危機感は常にありました。

そんな売上低迷の打開策の1つとして、自ら農業に異業種参入するという考えは元々ありました。

肥料を製造して販売会社でしたから、当然栽培についても勉強していますし、自社肥料のPRにもなりますからね。

肥料メーカーの代表だった父も、農業への参入に賛成でした。

そんなタイミングで、縁あって取引のあった農家さんから、0.8反のミカン畑を貸していただけることになって!

中古の動噴と選果機も話が回ってきて、農業参入への流れが完全に来ているじゃないですか(笑)!

だから思い切って2008年頃から、小さいながらもミカン栽培と肥料メーカーとの両立が始まりましたね。

農業という異業種への参入は、まさに起死回生の企業判断だったわけですね。

ただやっぱり、「二刀流は理想ではあるけど簡単ではない。」とも思ってしまうのですが……。

たしかに、二刀流なんて聞こえはいいですけど、どっちつかずになることも十分に考えられました。

ですからまずは、肥料メーカーの方は、家族経営まで規模を縮小したんです。

「まずはミカンの篤農家さんたちの言うとおりに栽培しよう。うまいミカンを作れれば売れるし、利益は出せるはず!」

と就農当初は農業に比重を置いて、将来の売上の不安を振り払うように、がむしゃらに働きました。

就農当初は、農業に時間とリソースを割いたのですね。

異業種参入&新規就農ということですが、サラリーマンや他業種と比べて、坂田さんは農家は何が一番違うなと思いますか?

まあやっぱり農業は自営業ですから、お金の心配はサラリーマンよりはありますよね。

私の場合は新規就農の補助金などもなかったですし、収入はミカンの収穫時期だけになるわけなので。

でもお金以外の、「農業は休みが不定期、全て自己責任」などの、サラリーマンと農家の違いで苦労したことはありません。

私は肥料メーカー営業をしていた時から、いずれは跡を継いで代表になるつもりで仕事をしていましたから、気持ちや労働の面では不安はなかったです。

自社肥料を使って栽培する完熟ミカン

坂田さんはミカンという作物を選択されたわけですけど、他の作物は選択肢になかったのですか?

たしかに農業に参入する際に、色々な作物の選択肢は当然ありました。

だけどまずは、肥料メーカーとの両立という観点から、露地ミカンであればできそうだというのが第一の理由です。

あとは一部ですけど、ミカンの価格下落やミカン農家の淘汰の流れに逆行するような、ちゃんと利益を出しているミカン農家さんもいるんですよね。

そういった例外的な篤農家の方とも、私が肥料の営業をしている時から仲良くしていただいていて。

ミカン栽培の師匠になる農家の方々に、農業参入という決断を後押ししていただいたのが第二の理由です。

たしかにどの作物でも、例外的な利益を出している農家もいますよね。

就農から20年近く経った、坂田さんの現在の栽培面積と労働力はどんな感じですか?

早生から晩生の、全部で2.5haの温州ミカンで、成木は1.5haほどですね。

ミカン栽培の労働力は基本私一人で、収穫シーズンに5人ほどのパートさんに手伝いに来てもらっています。

ちなみに、肥料メーカーの方も私一人です。

ミカン栽培も肥料の製造販売も、坂田さんがメインでされているのですね!

ミカン栽培のこだわりはありますか?

一般的なミカンと差をつけるために、私は色がついて完熟に近づいてから収穫しています。

その分痛みやすくもあるのですが、食べていただいたお客様からは、

「坂田さんのミカンは、コクと旨味があっておいしい!」

と言ってもらえることが多いですよ。

なるほど、美味しさを求めて樹上にギリギリまで生らせるのですね。

あとは、自社の肥料を使っているというメリットもあるのではないですか?

そうですね。

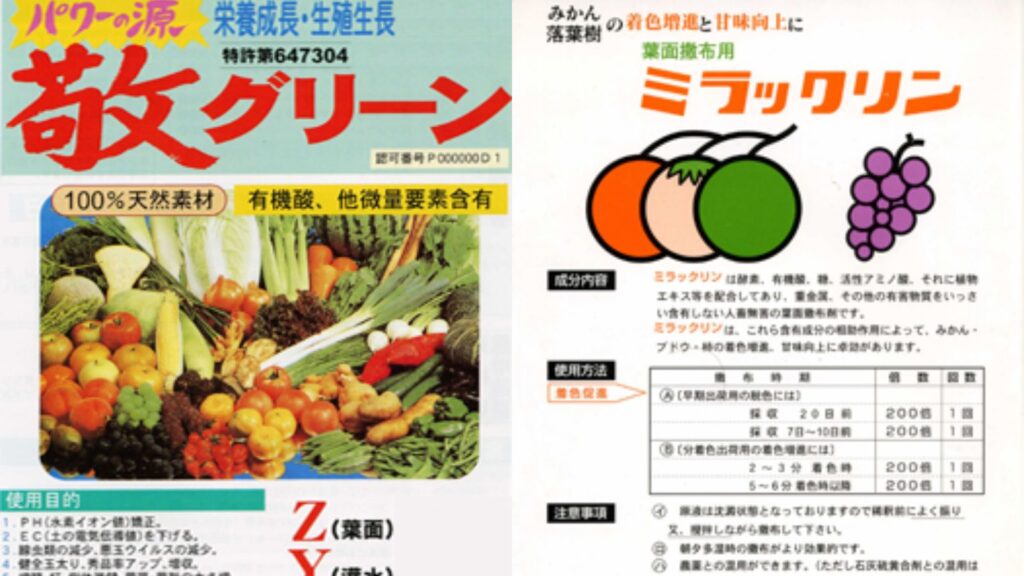

自社肥料を液肥として葉面散布しているのは、肥料メーカーだからこその栽培だと思います。

肥料メーカーと農家の立場の私の意見は、ミカンのコクとうまみは、私は微量要素とアミノ酸のコントロールで決まると考えています。

美味しさを決める重要な微量要素とアミノ酸を、追肥としてミカンの樹に葉面散布することで、味が乗ったミカンになっていると思いますよ。

美味しいミカンが作れて樹勢も良くなれば、そのまま自社肥料の宣伝にもなりますしね!

まさに、坂田さん独自の栽培の強みですね!

ちなみに、ミカン栽培で大失敗したことはありますか?

失敗は毎年ありますけど(笑)。

一番の失敗は、いきなり3haのミカン畑が増えた年の、摘果作業が甘かったことですね。

「今まで通りの摘果量で大丈夫……」と楽観していたのですが、

その年は天候の影響もあってか、ほとんどのミカンが2S よりも小さな小玉ばっかりで、大赤字になりました。

栽培面積が急拡大したので、二次摘果が間に合わなかったというか、判断に迷ったのが原因です。

「もう農業は止めようか……」

と真剣に検討するほど、金銭的にも精神的にも追い込まれましたね。

離農も考えるほどの大失敗、辛いですね。

崖っぷちの状況をどのように乗り越えたのですか?

肥料販売の方の利益で、ミカン栽培の赤字をなんとか相殺できました。

「農業以外の収入があってよかった!」

と、心から思いましたよ。

嫁さんも、「絶対に農業は止めない方がいい!」と言ってくれていたので、精神的にも踏みとどまれました。

急拡大した農地はその後全部返すことになったのですが、毎年異なる気候条件でも的確な判断ができるように、私もミカン栽培の基礎から見直す契機になりましたね。

二刀流のおかげで、離農を避けられたのですね。

JAに頼らない販路と営業の秘訣

坂田さんの現在の販路はどんな感じですか?

市場が5割、ネット販売や個人販売が3割、スーパーの卸が1割ですね。

今後はスーパーの卸への出荷割合を増やしていきたいと思っています。

JAに頼らずに売っているのですね!

あ、JAがいいとか悪いとかではないです。

もう単純に、元々私は商売人ですから、自分で作ったものは自分で売りたいからです!

買い叩いてくる人は相手にせずに、適正な価値を感じていただける方に、適正な価格で売りたいですからね。

なるほど、たしかに果樹農家さんはJA以外に売っている直販されている方も多い印象ですね。

なぜ坂田さんは、スーパーの卸への出荷を強化していきたいのですか?

肥料メーカーの営業時代から、

「お客様は減っていく前提で、常に新規のお客様を獲得するために動け。」

という、社長だった父に言われていたことが、体に染みついているんです。

ミカンは全国各地で作られているものだし、どこのスーパーからでも美味しいミカンが手に入るじゃないですか。

ですから当然私のミカンを毎年買っていただけるお客様は大切にしつつ、同時に外への売り込みは継続していくつもりです。

たしかに、「家に帰ったら家族の誰かがミカンを買ってきていた。」というのはよくありますよね。

あとは失敗談も聞きたいのですが、坂田さんは販路の多角化に関しての失敗はありますか?

あ、販路に関しての失敗は一度もないですね。

「交渉決裂したり断られるのは当たり前、20件回って1件成約したら万々歳!」

という図太さは、肥料の営業で身についていますから!

とはいっても、電話や対面で売り込みをする中で、直前になって買取価格を下げてくる業者もいましたよ。

でもそれは勉強ですから!

「農家を下に見てくる業者とは付き合わない。」という判断材料がもらえたと思えば、無駄に落ち込まずに済みますからね。

今後の目標や就農希望者に対してのアドバイス

坂田さんの今後の目標を聞かせてください。

栽培面では、借りている畑が老木ミカンの所が多いので、改植を進めていきたいです。

販売面では、直販のミカンの「適切な値上げ」をするのが課題ですね。

なるべくお手軽価格で提供したいのですが、色々な経費も毎年上がっていますから、お客様のご理解をいただきたいです。

ありがとうございます。

最後に坂田さんのように、新規就農をする方にアドバイスがあればお願いします。

大前提として、農業の土台となる栽培技術を早く身に着けることですが!

栽培技術を出来るだけ早く確立するためには、販売までの出口を決めて逆算することが大事です。

①どこで販売するために、

②どんな作物を

③どんな技術で作るのか

販路からの逆算を意識するといいと思いますよ。

売り先からの逆算、大事ですよね。

野菜も、「種を蒔く前に売り先を決めろ。」と言われています。

あ、あともう一つアドバイスを!

新規就農の補助金がもらえそうな方は、ぜひもらっておきましょう!

補助金に該当しない方は、冗談抜きに、農業以外の収入源を作ることを強くお勧めします。

「他の仕事に脇目を振りたくない!農業一本で生きていく覚悟だ!」

という熱意は買いますけど……、

特に果樹で新規就農をする場合は、数年間は無収入ですから、他の仕事をして乗り切るしかありません。

失敗してお金が減っていくのに比例して、心もすり減っていきますからね。

坂田さん自身が、農業外の肥料販売の利益で経費の支払いができた経験があるのですから、説得力がありますね…!

取材させていただき、ありがとうございました!

こぼれ話:バイオスティミュラント資材は魔法の資材?

近年は肥料や農薬以外の「バイオスティミュラント資材(BS資材)」が注目を集めていますよね?

作物の環境ストレスの軽減を目的とした資材=BS資材ということですが、

肥料メーカー兼ミカン農家としての、BS資材に関する坂田さんの見解を伺いたいです!

ライバル会社の資材に関する質問……、回答に困りますね(笑)。

まあどのBS資材も、何かしらの効果があるのは事実なんだと思います。

だけど、これだけは伝えておきたいのは、

「即効性のある、どんな作物にも劇的に効果がある資材なんてない!」

ってことです。

基本的には、3大要素(窒素、リン酸、カリウム)+微量要素が過不足なく投入できているかが大事です。

その土台ができている農家が、プラスアルファで使うのがBS資材だという認識です。

たしかに…。

「これだけやっとけばいい!」というような、魔法の資材は存在しないということですね。

あとはBS資材に限らず、弊社の肥料でも言えることですが。

何らかの資材を使ってプラスの影響があったにしても、その効果が資材に起因しているか判断するのは、簡単ではありません。

収量などの客観的なデータも重要な判断材料ですけど……

日々の微妙な作物の状態の変化に気づけるかという、農家の観察眼が結局一番大事だと思います。

おっしゃる通りだと思います。

すっきりしました!

判断できるような観察眼、磨かなければ!

コメント